使途不明金を算定基礎に含めて遺留分侵害額を請求した事例

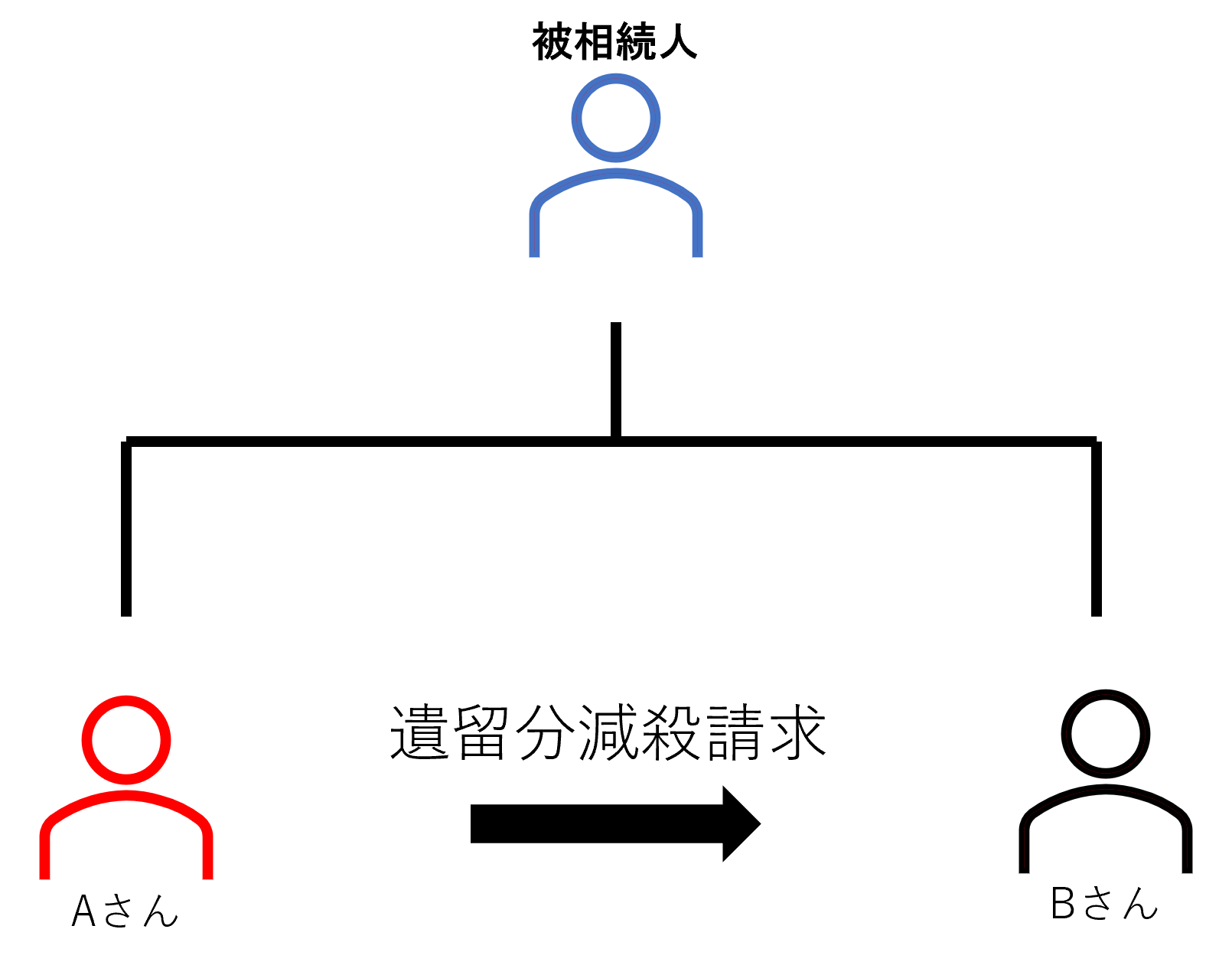

- 法定相続人は相談者A氏と、相手方B氏の2名。いずれも被相続人の子であった。

- 被相続人は生前に自筆証書遺言を作成しており、不動産と預貯金で構成される遺産のほとんどをB氏に相続させるとの内容。

- 相続開始時点では被相続人名義口座の預貯金が短期間に数千万円単位で大幅に減少しており、被相続人と同居していたB氏の関与が疑われた。

- A氏としては、適正な遺留分額を取得したいとのことで、当事務所への依頼となった。

弁護士による解決

本事案のポイント

A氏の遺留分額を計算するためには、被相続人が死亡した時点(相続開始時)に争いなく存在していた遺産に加え、被相続人名義の口座から生前に引き出された多額の預貯金の使途を解明する必要があった。仮に、これをB氏が被相続人に無断で取得したり、被相続人から贈与を受けていたという場合には、その金額が遺留算定の基礎財産に算入される余地があったためである(前者の場合には遺産となる不当利得返還請求権、後者の場合には特別受益として算定基礎に算入される余地がある。)。

解決に至る経過

担当弁護士は、被相続人名義の口座があった金融機関から、過去の預貯金の取引明細を取得してこれを分析。その結果、被相続人名義の口座から引き出されていた金銭の多くは、その出金時期や金額、被相続人の生活状況等に照らして、被相続人の生活費としては説明が困難であり、B氏による無断取得(使い込み)、あるいは被相続人からB氏への生前贈与の可能性が高いと考えられた。

担当弁護士がこの点を指摘してB氏代理人との間で交渉を行ったところ、B氏側も上記出金の一部について遺留分算定の基礎に含めることを認め、訴訟を経ずに解決金額の合意に至り、無事、遺留分相当額の支払いを受けることに成功した。

弁護士のコメント

遺留分侵害額の計算上、使途不明金相当額を遺留分の算定基礎に含めることができるかどうかという問題は、相続弁護士であれば比較的よく遭遇する論点です。遺産として残っていた金額が事前に聞いていた金額と違うような場合には、取引明細を取り寄せて分析することで、遺留分が大幅にアップすることがあります。

理論上、被相続人の承諾がある出金であったかどうかによって、不当利得ないし損害賠償請求権として遺産の一部を構成するか、生前贈与として特別受益を構成するかという違いはあるのですが、本件では、遺言の有効性は争っておらず、いずれの法律構成であっても遺留分算定基礎に含めることができると考えられたため、被相続人の諾否が問題にならなかったことも早期解決の一因だったと思われます。